5月5日は「子供の日」。ゴールデンウィークの中でも特に親しまれている祝日のひとつですが、その由来や本当の意味をご存じでしょうか?この記事では、子供の日の歴史や意味、行事についてわかりやすく解説します。

子供の日の由来とは?

子供の日は、1948年(昭和23年)に制定された国民の祝日です。正式には「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」として定められています。

しかし、この日が5月5日になった背景には、さらに古い日本の風習「端午の節句」があります。

端午の節句と子供の日の関係

5月5日は、もともと「端午(たんご)の節句」と呼ばれる五節句のひとつでした。奈良時代から宮中行事として行われており、邪気払いのために菖蒲(しょうぶ)を飾ったり、薬草を用いたりする風習がありました。

江戸時代になると、この日が武家の男児の成長を祝う行事とされ、鎧兜や武者人形を飾り、鯉のぼりを立てる風習が広がります。これが現在の子供の日のイメージに強く結びついているのです。

子供の日の象徴|鯉のぼり・兜・柏餅

鯉のぼり:滝を登る鯉の姿が立身出世の象徴とされ、男の子の健やかな成長を願って飾られます。 兜や鎧:武士の象徴である兜や鎧を飾ることで、子どもに災いが降りかからないよう願います。 柏餅・ちまき:柏の葉は新芽が出るまで古い葉が落ちないことから「家系が絶えない」縁起物とされ、ちまきは中国の端午の風習から伝わりました。

子どもを思う日、家族を見つめ直す日

本来の子供の日は、子どもだけでなく、母にも感謝する日とされています。忙しい日々の中で、家族のつながりを再確認するよい機会でもあります。

真面目に 子供の日を 終えた お父さんお母さん

夜は健全に 子供に戻って 「お医者さん ごっこ」?

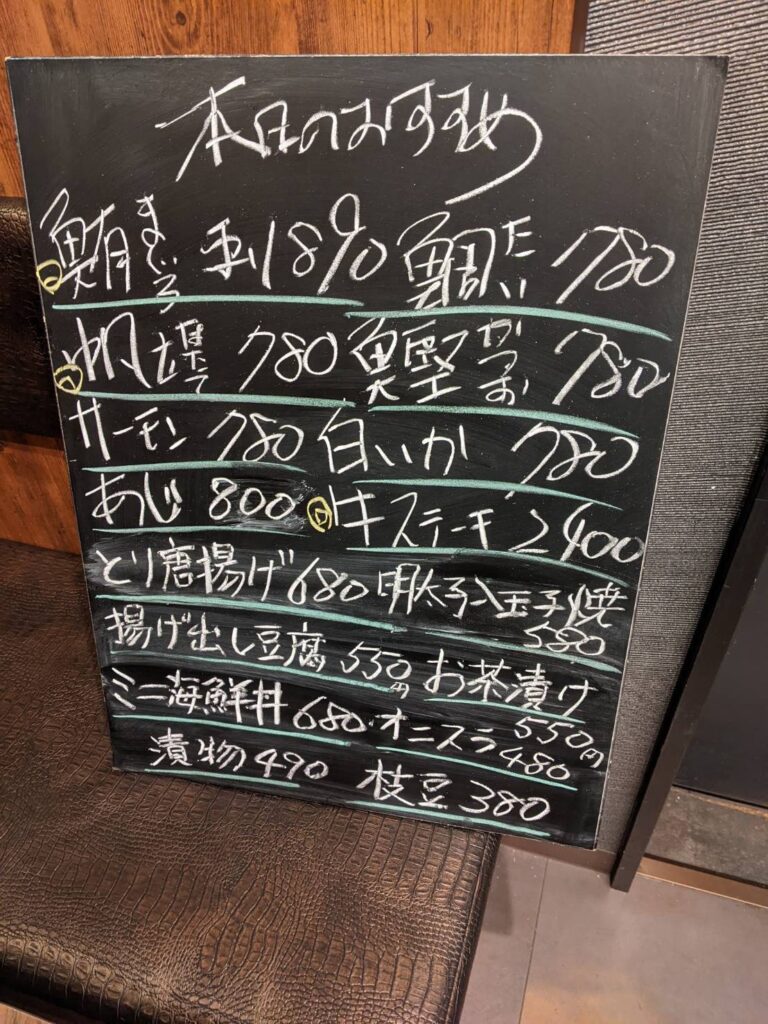

いや いや 労いながら 大人の反省会を のんだくれで いかがですか?